漢方外来は、月曜・水曜・金曜午後診療のみとなっております。

基本的に漢方の歴史は古く中国4000年の歴史があります。平安時代に傷寒論という書物ができて学問が整理されます。その後日本に伝わり、現在は日本の複数のメーカーが中心にレベルの高い詳細な科学的研究を行い信用と実績のある漢方製剤が使用されています。

ここで興味引く話ですが4000年前は採血できない血圧測れない時代でしたから漢方には高血圧と糖尿病の漢方はありません。4000年かけて統計的にこんな症状な人にはこのような生薬が効果的であるという膨大な知識の結果です。

という私的な考えですが、西洋薬一般にその役割は的確に病巣の治療に向かうイメージですが、漢方薬は人間自身の治癒力をコントロールして体調不良を回復させることが中心と思います。もう一つ忘れてはならないのが西洋薬は特定の疾患に効果がありますが漢方薬は私の邪推ですが長年の統計の結果から生まれてきたお薬で一つの漢方が多くの症状に効果があることです。また漢方もお薬ですから副作用はあります。

映画 燃えよドラゴンで有名な香港の故ブルー・リー氏はアメリカのワシントン大学で哲学を学びある人生観を持ちます。人をwater・水に例えています。時には柔軟に物事を受け止め、形のある所に姿を変えます。高所から落下すれば固い壁になります。人は水のように柔軟に大局的に生きてゆくことが彼のopinionで私も同感です。漢方薬にも通じることがあると考えます。

さておき、実際の漢方薬から理解してゆくことが近道と考えますが、押さえておきたいpointがいくつかあります。

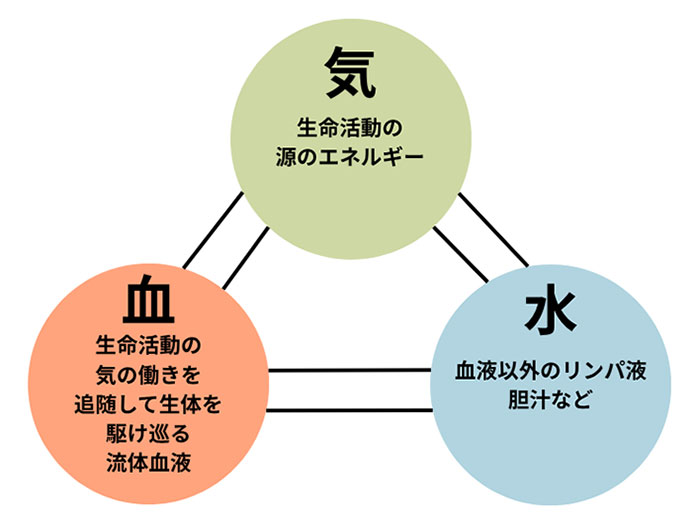

当初、気てなんやねん?と不思議でした。クリアーな概念での説明は難しいですが、いわば生命活動営むエネルギーや活力です。おそらく交感神経と副交感神経などの脳や自律神経の働きに似ていると私は考えます。精神・心がおれてやる気がなくなったら気虚と呼びます。気のめぐりが悪くなった状態が気滞、また女性の更年期にHotFlashみたいに気が頭部に逆上した状態を気逆

血とはまさに血流です。血のボリュームが不足することを血虚と呼びます。血の流れが滞ることをお血とよび局所に血液がうっ血することです。例えば外傷後の青たん、過食や運動不足で血液のサーキュレーションが悪いことを意味します。わかりやすい例でゆうと舌の色の赤みがすくなくて濃い場合はお血の状態です。

東洋医学の水は血液のみならず、water、リンパ液、鼻汁、胆汁、胃液もすべてが水です。問題は体の水分が量的、あるいは体内の分布に異常をきたしたとき(例えば足や顔の浮腫み)の病態を水滞や水毒と呼びます。浮腫や炎症はこの水の異常と関連しています。

なぜこの漢方がある症状に効果があるのかを知るのにはその含まれる生薬が何か知ることが近道です。当クリニックでは、西洋薬中心に治療を組み立て、患者様にベネフィットのある漢方薬を処方します。

100種類以上の漢方薬を提示することは不可能ですが、もっとも身近な葛根湯をお示しします。

知らない人がいない有名な漢方の薬です。

まめ科の葛の根っこを乾燥したものです。

効能:頭痛や解熱などの抗炎症効果が特徴です。痛みや神経痛、肩こり。

ナツメの乾燥した実。

効能:強壮、鎮静、滋養、補血

マオウ科の植物の茎を乾燥させたものです。

効能:西洋薬のエフェドリンと同じで、効能は解熱、去痰、咳止め。

マメ科のウラルかスペインのカンゾウの根を乾燥させたもの。

効能:消炎作用(例えば関節痛などの腫れに効果もあります。)健胃作用 消化作用 生薬同士の調和作用

シナモンとして知られています。クスノキ科の樹皮を乾燥させた生薬。

効能:発汗、解熱、鎮痛など風邪の引き始めに効果あります。

ボタン科の植物であるシャクヤクの根を乾燥させたもの。

効能:鎮痛、鎮静、筋肉を和らげる作用。

生姜のことで、ショウガ科の植物の根茎を乾燥させたもの。

効能:体を温めて免疫力を増す。発汗促進、冷えの改善、健胃作用

このように漢方の生薬は自然界に存在する植物の根・葉・樹皮・茎などで構成されています。内服で注意することは生薬の吸収は空腹時、処方箋の飲み方では食前や食間など比較的空腹時に飲むことが効果的です。厚生労働省もそのように指導しています。

体調の不具合に合わせて、どの生薬が患者様にベネフィットがあるか全力で勉学に全力投球します。